はじめに

院内教育として提供される研修は、研修の目標である知識や技術、態度を修得し、最終的には提供する看護実践や教育の質向上を目指します。

研修の参加者が研修を「よい」「よかった」と感じることが、研修の成果である目標達成につながり、看護実践や教育に必要な行動につながります。

看護職のための院内研修評価モデルは、看護職者の視点に基づき研修を評価し、看護職者が「よい」と評価する研修に近づけ、研修の目標達成度を向上することを目的に開発されました。

※科学研究費補助金 院内教育担当者の能力向上プログラムの開発-研修評価に着眼して-(基盤研究C 課題番号18K10159)研究代表者 山澄直美(長崎県立大学)

私たちは、院内教育の研修に携わる看護職の皆さんが、モデルを用いた評価活動を自律的に実施でき、研修を改善していくことができることを目指しています。

多くの看護職の皆さんに、ここで紹介する評価活動を実施し、ご意見をお寄せいただき、よりよいものに洗練していきたいと考えています。

このページでは、評価モデルと実際の評価方法の概要をご紹介します。

前提:研修デザイン、研修過程に対する参加者の評価が目標達成度(研修成果)に影響する

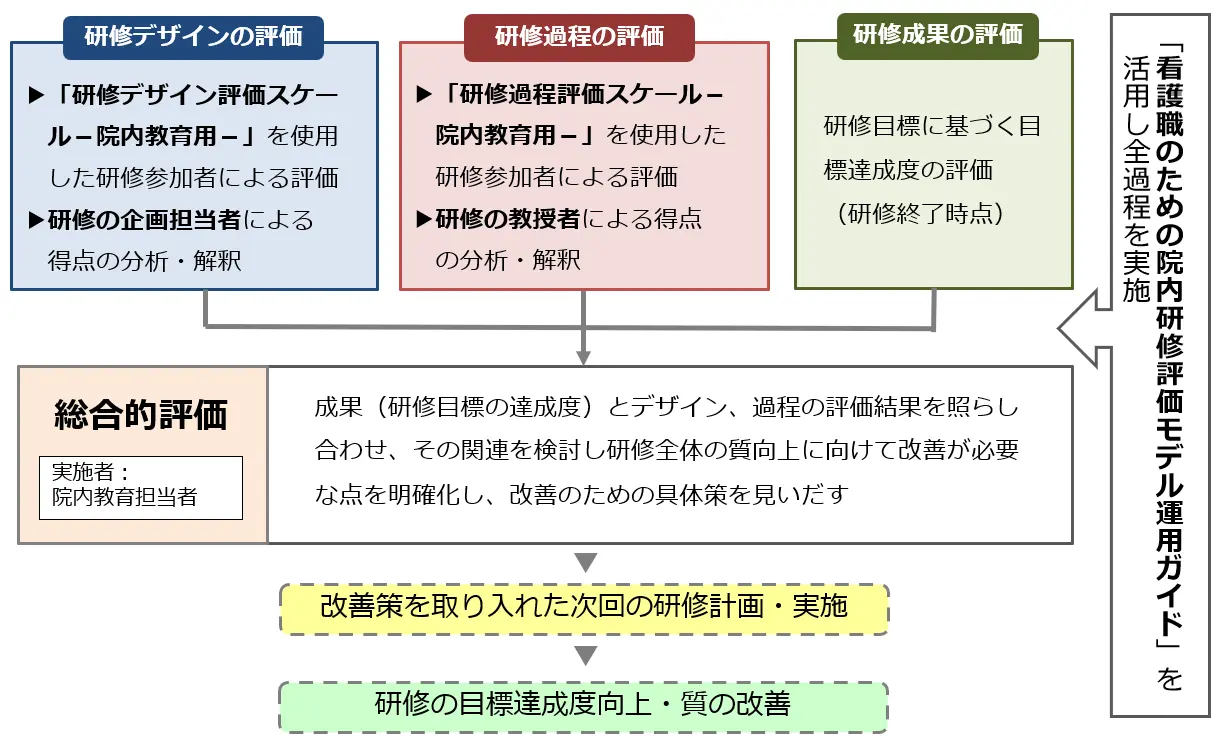

看護職のための院内研修評価モデル(図)は、次のプロセスにより研修を評価するモデルです

- 「研修デザイン評価スケール-院内教育用-」を用いて研修の参加者から研修のデザインの側面の評価を受け、研修の企画担当者がその得点を分析・解釈する。

- 「研修過程評価スケール-院内教育用-」を用いて研修の参加者から研修の過程の側面の評価を受け、研修の教授者(講師)がその得点を分析・解釈する。

- 研修目標に基づく目標達成度(研修の成果)を研修毎に計画した方法により評価する。

- 院内教育担当者は研修の目標達成度(研修の成果)とデザイン、過程の評価結果を照らし合わせ、その関連を検討し研修全体の質向上に向けて改善が必要な点を明確化し、改善のための具体策を見いだす(総合的評価)。

- これらの全過程を「看護職のための院内研修評価モデル運用ガイド」を活用して行う。

①から⑤を経て見いだした具体策を取り入れて、次回の研修を計画し、実施することによって研修の目標達成度の向上と研修全体の質改善を可能にします。

※「看護職のための院内研修評価モデル運用ガイド」は、モデルに基づく一連の評価活動を実施できるよう必要な知識と手順を解説しています。

看護職のための院内研修評価モデルの開発過程

はじめに、看護職の皆さんが、院内研修をどのような基準に基づき評価しているかを質的帰納的に明らかにしました(文献1)。

具体的には、病院に勤務し、院内教育を受けた経験を持つ看護職の皆さんに「よいと思う研修」「よくないと思う研修」について自由記述により回答してもらい、その結果を内容分析により分析しました。

その結果、看護職者は、32の基準に基づき研修を評価しており、これらの基準は、研修の企画(デザイン)、過程、成果の側面に分類できました(スライド5)。

このことから、院内教育として提供される研修をこの3つの側面から評価することが必要であることがわかりました。

研修の成果は、各研修の目標達成度であり、各研修の目標にそって評価する必要があります。

研修のデザインと過程は、明らかになった基準に基づき、評価することが可能ですので、32の基準から、研修のデザイン、過程を評価する項目に基づき、研修のデザインと過程を評価するためのスケールを開発しました(「研修過程評価スケール-院内教育用-」(文献1)「研修デザイン評価スケール-院内教育用-」(文献3))。この2つのスケールは、調査を経て、一定の信頼性と妥当性が確認されています。また、「研修過程評価スケール-院内教育用-」は、スケールを用いた評価活動が研修の質改善に有効であることが実証されました(文献2)。

開発した2つのスケールを用いたデザイン、過程の評価と各研修の目標達成度である成果の評価を総合して研修の質を改善の方向性を見いだすための「運用ガイド」を作成しました。

| 評価の基準 | 評価の側面 | |

|---|---|---|

| 基準 1 | 研修内容と学習ニードの合致の程度 | 企画 |

| 基準 2 | 内容に対する受講経験の有無 | 企画 |

| 基準 3 | 研修内容の難易度と専門性の適否 | 企画 |

| 基準 4 | 講師の知名度と新奇性の程度 | 企画 |

| 基準 5 | 自由意志による参加の可否 | 企画 |

| 基準 6 | 受講者数の適否 | 企画 |

| 基準 7 | 看護実践の現状と研修内容の適合度 | 企画および過程 |

| 基準 8 | 研修内容の系統性の程度 | 企画および過程 |

| 基準 9 | 明確な目的設定の有無 | 企画および過程 |

| 基準 10 | 時間設定,配分,管理の良否 | 企画および過程 |

| 基準 11 | 受講環境の良否 | 企画および過程 |

| 基準 12 | 主体的な参加を要する学習活動の有無 | 過程 |

| 基準 13 | 視聴覚教材の質の良否と量の適否 | 過程 |

| 基準 14 | 講師・受講者間相互行為の質の良否と量の適否 | 過程 |

| 基準 15 | 抽象と具象を関連づける説明の有無 | 過程 |

| 基準 16 | 講師の話術の巧拙 | 過程 |

| 基準 17 | 視聴覚教材活用の適否 | 過程 |

| 基準 18 | 受講者間交流の有無と難易 | 過程 |

| 基準 19 | 学習成果把握機会の有無 | 過程 |

| 基準 20 | 用語の難易度と専門性の適否 | 過程 |

| 基準 21 | 自己学習課題や情報獲得の可否と量の適否 | 過程 |

| 基準 22 | 科学的根拠提示の有無と量の適否 | 過程 |

| 基準 23 | 目標達成に必要な支援獲得の有無 | 過程 |

| 基準 24 | 緊張緩和のための活動や配慮の有無 | 過程 |

| 基準 25 | 学習権保障獲得の可否 | 過程 |

| 基準 26 | 研修評価の必要性理解に向けた説明の有無 | 過程 |

| 基準 27 | 講師の事前準備の良否 | 過程 |

| 基準 28 | 講師の態度の良否 | 過程 |

| 基準 29 | 提示された目的と学習内容の適合度 | 過程 |

| 基準 30 | 学習成果獲得実感の有無 | 成果 |

| 基準 31 | 受講過程を通した研修の印象の良否 | 印象 |

| 基準 32 | 受講過程を通して抱いた講師に対する好感度の高低 | 印象 |

看護職者が研修を評価する基準と評価の側面

モデルの開発に関する文献

- 山澄直美・舟島なをみ・中山登志子:「研修過程評価スケール 院内教育用」の開発,看護教育学研究,22(1),pp.25-40,2013.

- 山澄直美・舟島なをみ・中山登志子:「研修過程評価スケール-院内教育用-」を用いた評価活動の有効性検証,看護教育学研究,23(1),pp.1-16,2014

- 「研修デザイン評価スケール―院内教育用―」の開発,日本看護科学会誌,40,pp611-619,2020.